年末調整済み会社員が行う確定申告、その3は株の配当控除です。

コロナ禍をきっかけに株取引を始めた人は多いかもしれませんが、確定申告まで想定できていた人は少ないんじゃないでしょうか。

理解するのはかなり大変です。

でも理解して確定申告すると、お得な面があるので是非やっておきたいですね。

この記事の前提の人(私の場合)

中小企業のサラリーマン、ただし株もやってる人。

すべての人がこの記事の対象ではないと思いますので、まず前提を書いておきます。

・サラリーマン(年収は900万以下)

・株取引をやっている

・証券口座を複数持っている

・証券口座は一般的な「特定口座で源泉徴収あり」

・株取引で損失がでていない (※1)

・株の配当を得ている

・面倒でも確定申告して払いすぎた株関連の税金(配当金にかかる税金)を取り戻したい

(※1)損失がでている人は、配当控除[総合課税]ではなく損益通算[申告分離課税]を選びましょう。

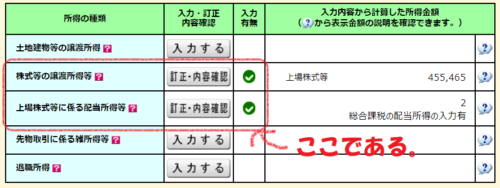

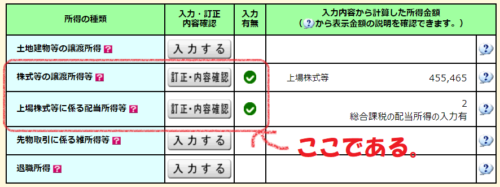

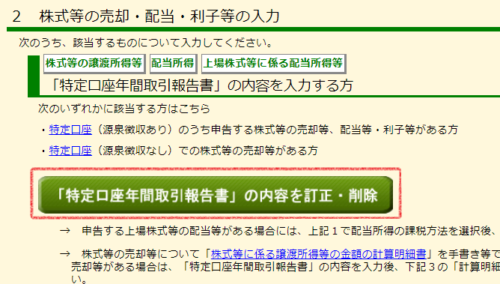

株の譲渡所得・配当所得の入力は同じ画面から入力

株の譲渡所得・配当所得を申告する入口は「株式等の譲渡所得等」と「上場株式等に係る配当所得等」と2か所あるけれど、結局は同じ画面に進みます。

なぜ、ボタンを2つに分けたし・・

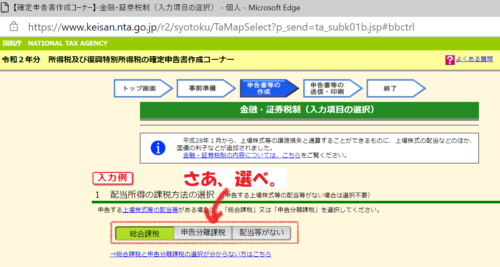

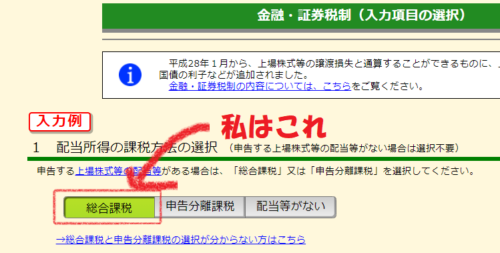

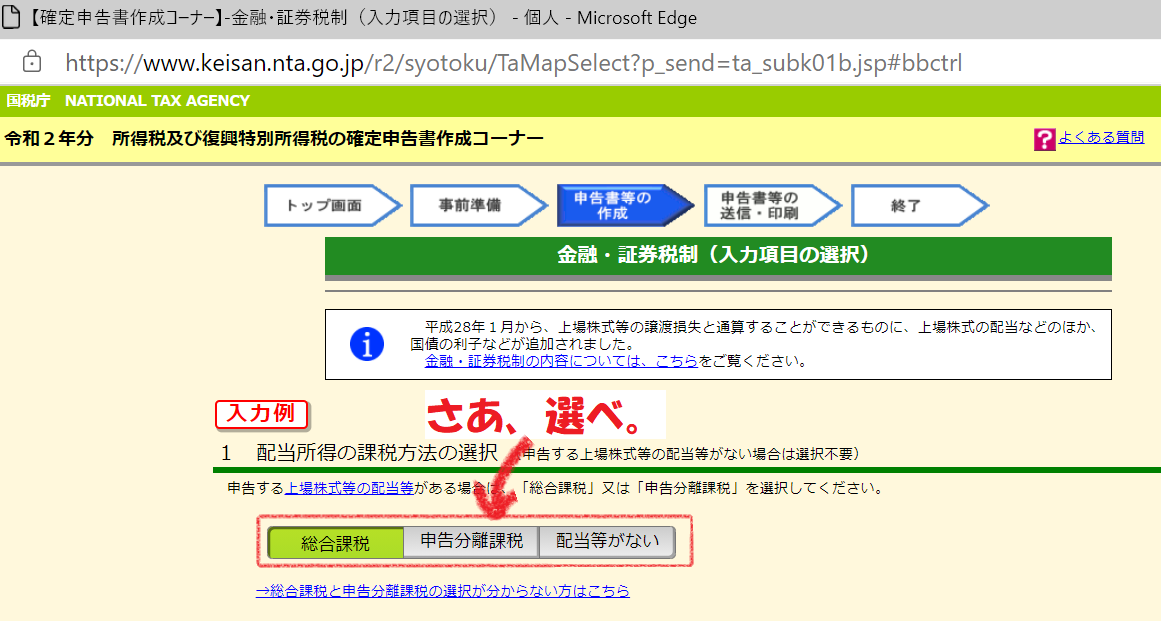

まずは、総合課税か申告分離課税かを選ぶ

どうやって選ぶのか。

株式関連の確定申告には、「総合課税」か「申告分離課税」か選ぶ必要があります。初心者のつまづきポイントの山場だと思います。

初心者には無理。

以下の国税庁FAQを参考に選択することになります。

【確定申告書等作成コーナー】-課税方法(総合課税と申告分離課税) (nta.go.jp)

シンプルな配当所得申告の方法選択

私なりに調べて導いた超シンプルな選び方は以下です。

①複数の証券会社を合算して、株式売買で損失が出ている人

➾申告分離課税

②損益が出ていなくて、配当利益がある人

➾総合課税

③年収が高い(900万円以上)人や、配当控除を受けると収入金額が上がり他の控除に影響する人

➾そもそも申告しない

どうです、シンプルでしょ?

株関連の確定申告はかなり難しいので、税理士さんに相談して進めるのがベストだとは思います。

自分で考えて納得して進めたい人は私のように悩むのが良いと思います。

申告方式選択のため、年間の株収支をざっと計算する

申告方法を選ぶには、年間の株取引の収益を知っておかないといけません。

証券口座を1つしか使っていない人は簡単ですが、私のように複数持っている人はスプレッドシートなどで合計して出しましょう。

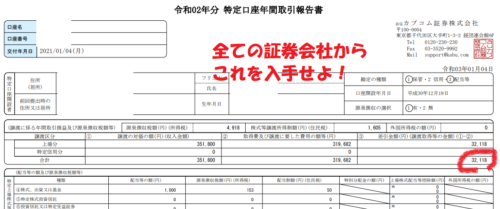

証券会社から年間取引報告書を入手する

証券会社から1月中に去年の年間取引報告書が発行されるはずです。

最近はだいたい電子証書なので、全証券会社からダウンロードしておきましょう。

私は、、14ファイルになりました。なぜこんなにあるんだ。

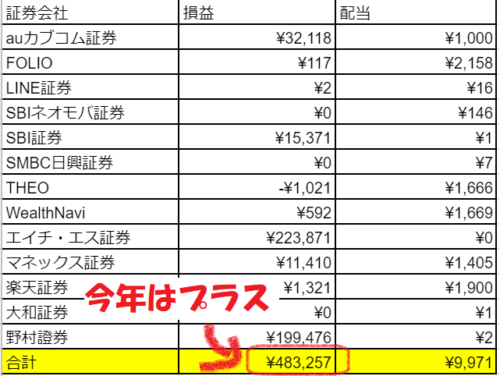

スプレッドシートで損益計算

別にスプレッドシートでなくても手書きでもなんでもいいので、損が出ているかをざっと確認しましょう。

今年はなんとかプラス収支でした、配当金もでているので「総合課税」で確定申告をしましょう。

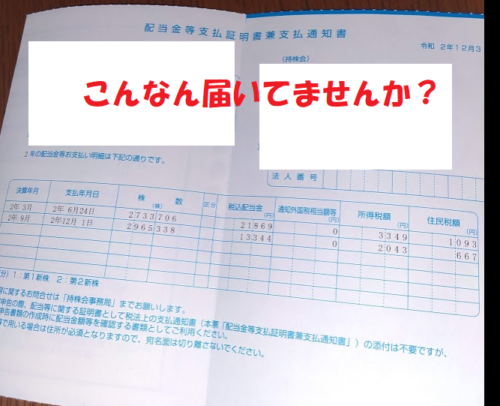

その他、忘れてはならない配当金当支払通知書

証券会社を介さずに、株の配当を得ている方もいると思います。

例えば、会社の持株会などに加入している人です。

そういう場合は、「配当金等支払通知書」が送られてくるはずです。

配当控除の確定申告に使うので忘れずに準備しておきましょう。

実際にやった内容 確定申告作成コーナーで株関連の項目を入力

1.年末調整済みのデータ+ふるさと納税まで、前回作成しているので読み込みます。

2.株関連の入力ボタンから進めます。

3.配当控除の課税方法を選びます。

4.「特定口座年間取引報告書」の内容を入力します。

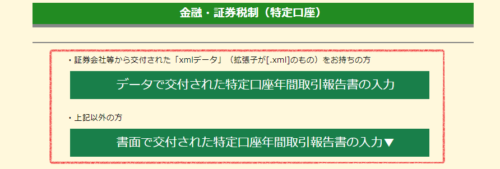

こちらのボタンから進みます。

報告書の入力を選びます。

データ(.xml)で年間報告取引書を入手できるなら「データで…」を選択するのが楽です。

※確認しましたが電子データを入手できたのは、野村證券だけでした。他社はもっと頑張りましょう。

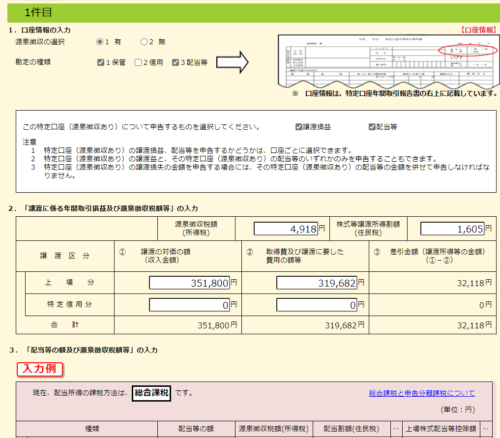

年間取引報告書の内容を根気よく入力しましょう。

数が多いと大変だけど、頑張れ。

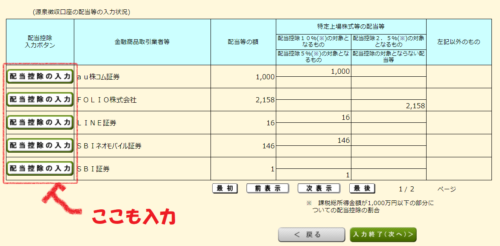

入力後、配当を入力していると配当控除の入力を求められますのでこちらも行います。

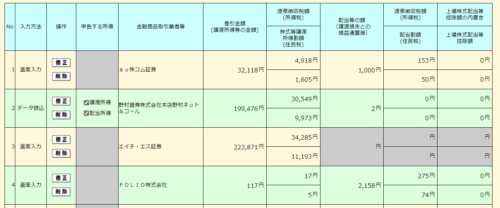

これらが完了すると、とこんな感じ↓に表ができあがるはずです。

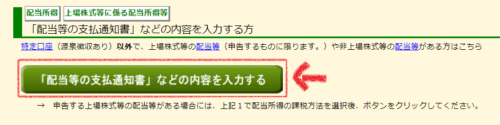

5.「配当等の支払通知書」などの内容を入力します。

証券会社以外から配当金の支払いがあった場合には、配当金支払い通知書なるものが届いていると思うので、それを入力しましょう。

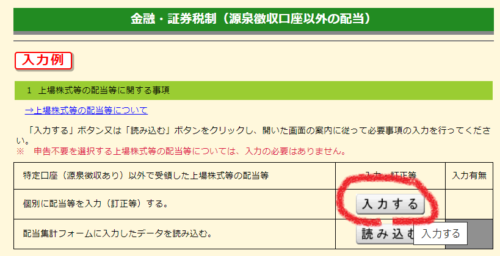

個別入力します。

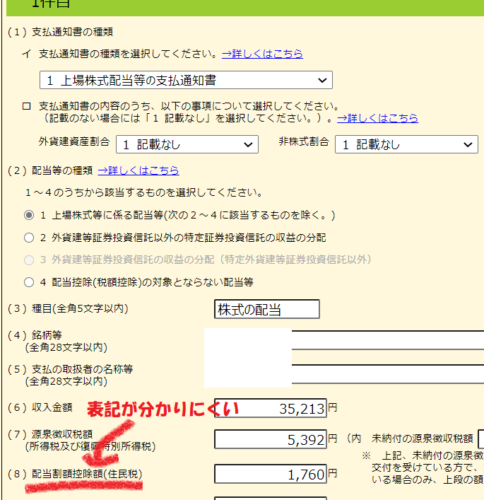

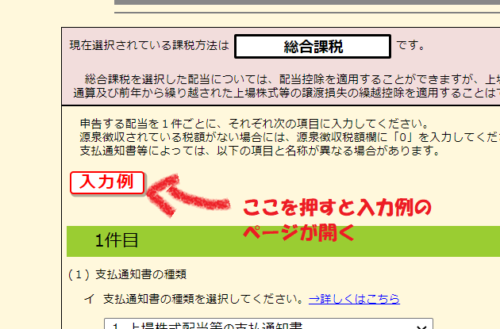

入力例を参考に入力します。しかし、分かりにくいです。表記に悩まされました。

「住民税」でええんちゃうん?

ジョナサン・エトワール・デ・太郎、略してジョーです。みたいな感じですかね。

あと苦言を言うと、入力例というボタンが分かりにくいです。

「入力例はこちら」くらいが良いかと。

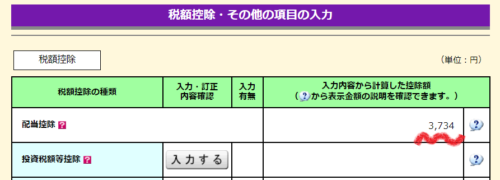

6.配当控除の欄が入力されていることを確認する。

ここまでやって、配当控除の額が計算されているはずです。

3,734円ですね。 たかがこれだけ、されどこれだけ。

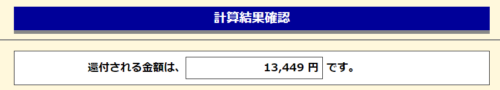

還付金の額も見ておきましょう。

次へ、次へと進むと還付金の金額が表示されます。

前回までで、7,400円くらいだったので、+6,000円くらいの還付金のようですね。

配当控除ってバカにならないですね。

※配当控除は3,000円くらいなのに、還付金が6,000円増えるには所得に関するややこしい計算式が絡んでいます。

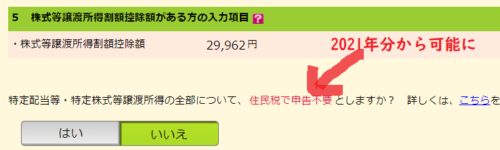

やらないといけない残作業 住民税の申告不要の申告

今回行った株の確定申告「総合課税による配当控除」には、もう一つやらなければいけない残作業がります。

それが、「住民税の申告不要の申告」です。

住民税の申告不要の申告とは

簡単に言うと、「株の配当について確定申告はしたけど、住民税だけは申告しないのでよろしく」ということを申告するのです。そうすることで、住民税がお得になります。

Youtubeで調べると多くの方が紹介されているので詳しくはそちらを見てみてください。

こちらがおすすめ↓ 私が配当控除の申告をやろうと思ったきっかけとなった動画です。

≪2022年2月追記≫

確定申告書作成コーナーで「はい」「いいえ」を選択できるようになりました。

※ただし、一般口座での譲渡所得がある場合はそもそも確定申告を不要にできませんので、あきらめましょう。

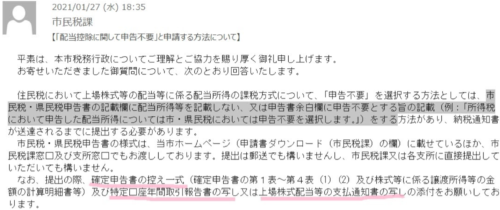

≪2020年度以前の方法≫ 自治体によって「申告不要の申告」方法は異なる

申請方法は自治体によって異なるので、問い合わせるのが確実です。

私はこういった内容は証跡が残るように、必ずメールでやりとりするようにしています。

メールで返ってきた回答はこちら↓

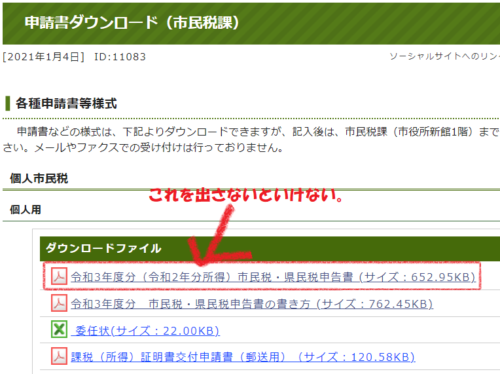

まとめると、以下を郵送もしくはもっていかないといけないようです。

①市民税・県民税申告書

②確定申告の写し

③年間取引報告書、配当通知の写し

正直面倒くさいのですが、やります。やらない選択肢はない。

まとめ

1.株式関連の確定申告はややこしい、且つ、面倒くさいです。だがやるとお得です。

2.まずは、申告すべきか、申告するなら「総合課税」か「申告分離課税」かを判断しましょう。

3.総合課税で配当控除を受ける場合は、「申告不要の申告」も行いましょう。

確定申告シリーズ第3弾目にして、息切れ感が半端ないですがまだまだやることはありますので頑張ってきましょう。

コメント